회사소개

시작하기

관리하기

수익높이기

인사이트

기업고객

EN

정치, 사회, 경제를 막론하고 모든 분야에서 에너지·기후 이슈가 의사결정의 근간으로 자리잡고 있습니다. 어떤 분야에서 무슨 일을 하든, 에너지와 기후에 대한 이해 없이는 논의를 진행할 수 없는 시대입니다.

빠르게 변하는 패러다임 속에서 시야를 한층 넓히고자 하는 분들을 위해, 엔라이튼이 <에너지&기후 전문가 특별 칼럼>을 기획했습니다.

전문가 필진 5인의 깊이 있는 시각을 통해 통찰력을 키워보세요!

💡 Editor’s Comment

파리협정 이후 국제사회는 지구 온도 상승을 1.5℃ 이하로 억제하기 위한 공동의 장기목표를 설정하고 온실가스 감축에 대한 의무를 지게 되었습니다. 이는 전 세계 약 200개국이 서로의 온실가스 감축 현황을 주기적으로 확인해야 한다는 뜻이기도 하죠.

그런데 여러분, 혹시 이런 생각 해보신 적 있으신가요? 우리는 다른 나라가 약속을 제대로 지키고 있는지 어떻게 검증할 수 있을까요? 만약 ‘온실가스 감축’이라는 광범위한 목표 아래 모든 국가가 서로 다른 기준을 적용한다면 목표 이행에 대한 신뢰도는 하락할 수밖에 없습니다.

이러한 문제의식으로부터 발전한 개념이 바로 오늘의 주제 ‘투명성 체계’입니다. 저자이신 신동혁 연구사님에 따르면 투명성 체계는 교토체제부터 필요성이 대두되기 시작했으나, 본격적으로 구체화되기 시작한 시점은 신 기후체제 이후라고 합니다.

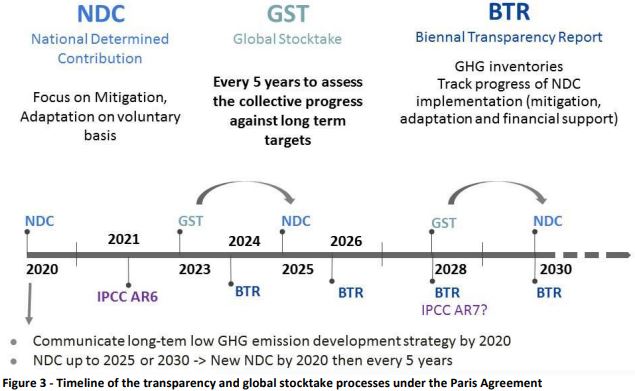

오는 2024년부터 모든 파리협정 당사국은 ‘격년투명성보고서(BTR)’라는 공통의 보고서를 제출할 예정이라고 하는데요, 인사이트로 가득찬 칼럼을 통해 국제 사회 논의의 중심이 될 ‘투명성 체계’를 미리 알아두시기 바랍니다 🙂

[관련 글] 참가자 시선으로 본 COP26 주요 장면

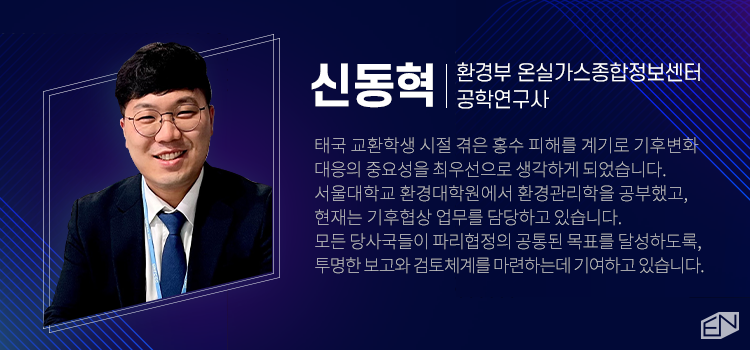

신동혁 공업연구사 / 환경부 온실가스종합정보센터

우리나라는 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(the 26th UN Climate Change Conference of the Parties, COP26) 기간에 열린 ‘특별정상회의’에서 상향된 ‘2030 국가 온실가스 감축목표(Nationally Determined Contributions, 이하 NDC)’를 국제사회에 발표했다. 우리나라뿐 아니라 인도, 브라질 등도 새로운 2030 감축목표를 제시했고, 전 세계 경제의 약 90%에 해당하는 국가들이 2050년까지 탄소중립(Carbon-neutral) 목표를 달성하겠다고 약속했다. 이처럼 많은 국가들이 기후위기 대응을 위한 움직임에 자발적으로 동참하고 있는데, 그렇다면 각국이 제시하고 있는 이러한 약속들은 과연 잘 지켜지고 있을까? 그리고 우리는 각국의 이행상황을 어떻게 확인할 수 있을까?

지난 글에서는 국제사회가 기후위기에 공동으로 대응하기 위해 유엔기후변화협약(UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)을 채택했다고 설명했다. 다만 협약은 개별 국가의 역량과 처한 상황이 다르므로, 각 당사국의 능력에 따라 온실가스를 감축하도록 결정했다. 이것이 그 유명한 ‘공동의 그러나 차별화된 책임(Common But Differentiated Responsibilities, CBDR)’ 원칙이다. UNFCCC는 CBDR 원칙에 기반해 당사국들을 부속서Ⅰ(AnnexⅠ) 국가, 부속서Ⅱ(AnnexⅡ) 국가, 비부속서Ⅰ(Non-AnnexⅠ) 국가로 구분하고, 그룹별로 각기 다른 책임을 부여했다. 협약 채택 당시를 기준으로, 부속서 국가는 주로 선진국들을 중심으로 구성되어 있고 비부속서 국가에는 우리나라를 포함한 개도국들이 포함되어 있다.

UNFCCC 당사국들은 과거 산업혁명 과정에서 온실가스를 무분별하게 배출해 온 선진국들에게 기후위기의 책임이 더 큼을 강조했다. 이에 따라 1997년 ‘교토의정서(Kyoto Protocol)’를 채택하면서 선진국들은 2000년까지 온실가스 배출 규모를 1990년 수준으로 유지해야 할 책임이 부여되었다. 동시에 선진국들이 약속을 잘 지키는지 확인하기 위한 검증 절차가 자연스레 필요하게 되었고 그 과정에서 ‘투명성(Transparency)’이 중요하게 주목받기 시작한다. 선진국들의 약속 이행현황을 검증하기 위해서는 우선 당사국이 제출하는 정보가 믿을 만해야 했다. 당사국들은 당사국총회를 통해 각국이 제공해야 할 보고 내용과 방법이 믿을 수 있도록 지침을 정했고, 보고된 정보를 투명하게 검증하기 위한 절차를 수립했다. 결국 투명성이란, 당사국 간에 신뢰할 수 있는 투명한 보고와 검토 체계(system)를 의미한다고 설명할 수 있다.

제3차 당사국총회(COP3, 교토)에서는 선진국들이 온실가스 배출량을 잘 줄여가는지 확인하기 위한 도구로써 ‘국가 인벤토리 보고서(National Inventory Report, NIR)’를 제출하도록 결정했다. 국가 인벤토리란 온실가스 통계를 의미하는 뜻으로, 인벤토리 보고서는 각 당사국의 온실가스 배출원과 흡수원, 그리고 이에 따른 배출량과 흡수량 정보를 담고 있다. 보고서 작성 지침을 개발한 이래 지난 2003년부터 지금까지 선진국들은 매년 국가 인벤토리 보고서를 작성하여 국제사회에 공개해오고 있다.

그러나 ‘교토체제’는 이미 우리가 알고 있다시피 성공을 거두지 못했다. 미국은 비준을 거부했고, 일본, 러시아, 캐나다, 뉴질랜드 등이 교토의정서에서 약속한 감축의무를 거부하면서 사실상 유명무실한 체제로 전락했다. 국제사회는 교토체제가 실패한 원인을 분석하는 동시에 새로운 보고·검토 체계에 대한 고민을 시작했다. 그 결과, 당사국들은 제16차 당사국총회(COP16, 칸쿤)에서 개도국들도 선진국들과 함께 국제사회에 기후변화 관련 정보와 정책 등을 제공하고 그 정보를 검증받도록 하는 ‘칸쿤합의(Cancun Agreement)’를 도출했다.

칸쿤합의 이전에도 개도국을 포함한 모든 당사국은 자국의 온실가스 인벤토리와 감축행동에 대한 내용을 담은 국가보고서(National Communication, NC)를 제출해왔다. 그러나 개도국은 온실가스 관련 정보를 수집하고 파악하는 과정에서 기술적 어려움과 재정적 한계에 봉착하는 경우가 많았고, 이 때문에 많은 개도국이 국가보고서를 제때 제출하지 못했다. 이에 UNFCCC는 전문가자문그룹(Consultative Group of Experts, CGE)과 재정 메커니즘(financial mechanism)을 통해 개도국의 보고 역량을 강화하기 위한 지원을 시작했다. 다만 칸쿤합의 이전에는 개도국이 제출한 보고서의 경우 선진국과는 달리 별도의 검토 과정을 거치지 않았으므로 제대로 된 투명성 체계가 작동했다고 보기 어렵다.

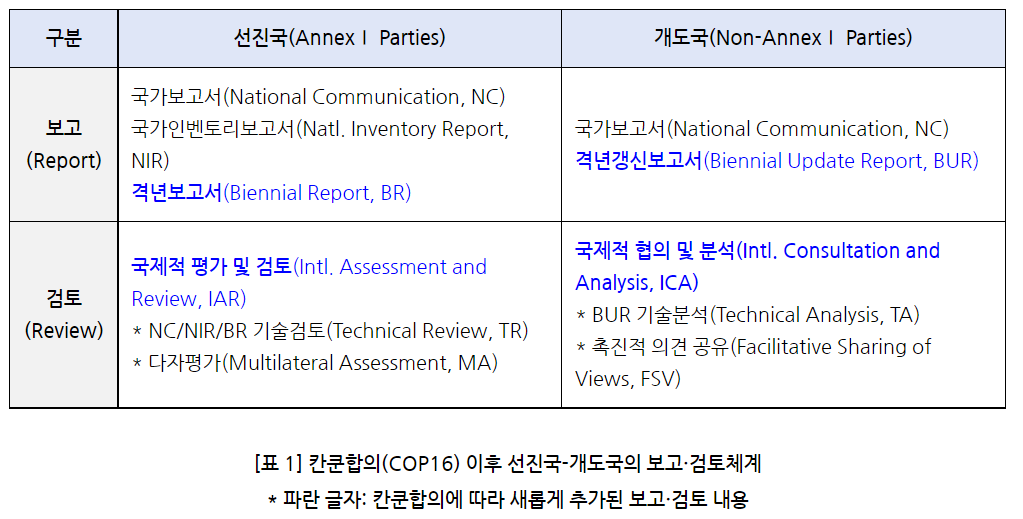

칸쿤합의는 모든 당사국에 2020년까지의 온실가스 감축 이행현황을 자발적으로 보고하도록 했다. 그러나 CBDR의 원칙에 따라 개별 국가의 역량(respective capabilities)을 고려해 선진국과 개도국에 각기 다른 보고와 검토 의무를 부여했다([표 1]). 먼저 감축목표 이행현황 정보를 격년 주기로 제공하도록 새로운 보고체계를 추가했고, 이에 따라 선진국은 격년보고서(Biennial Report, BR)를 개도국은 격년갱신보고서(Biennial Update Report, BUR)를 제출하게 되었다. 두 보고서는 이름이 비슷하나 목적은 조금 다른데, 자국의 감축목표 이행현황과 더불어 선진국은 개도국에 대한 지원 내용(재정·기술·역량배양 등)을 제공하는 반면에 개도국은 지원 필요 분야에 관한 내용을 포함한다. 검토 절차도 2단계로 새롭게 구축되었는데, 첫 번째는 당사국이 제출한 보고서를 UNFCCC 전문가들이 1차로 검토하는 단계고, 두 번째는 보고서에 대한 국가별 발표와 당사국들이 질의응답을 통해 2차 검토하는 구조로 이루어져 있다.

우리나라는 협약 하 비부속서Ⅰ 국가로서 지금까지 4차례 국가보고서와 4차례 격년갱신보고서를 UN에 제출한 바 있다. 개도국에게 국가보고서와 격년갱신보고서 제출은 의무가 아닌 권고사항이다. 우리나라는 지난해 12월에 네 번째 격년갱신보고서를 국제사회에 제출했는데, 지금까지 4차 격년갱신보고서([그림 1])를 제출한 개도국은 10개국에 불과하고 제출기한을 맞추지 못한 경우도 많다. 아무래도 국가보고서와 국가인벤토리보고서를 꾸준히 제출해 온 선진국과는 달리 보고서 작성 경험이 부족한 개도국은 여전히 기술적·재정적 지원을 필요로 하는 상황이다. 비록 칸쿤합의를 통해 구축된 이원화된 보고·검토 체계가 완벽하게 역할을 하고 있다고 보긴 어려우나, 이후 파리협정으로 이어지는 중간 다리 역할을 했다는 점에서 칸쿤합의의 의의를 찾을 수 있겠다.

2015년에 채택된 ‘파리협정(Paris Agreement)’은 앞서 언급한 칸쿤합의가 확대되고 발전된 형태라고 볼 수 있다. 파리협정의 핵심은 모든 당사국이 자발적으로 온실가스 감축에 참여는 보편적인 체제를 마련하는 것인데, 이 과정에서 가장 중요한 것은 당사국의 정보가 누구에게나 투명하게 공개되고 모두에게 검토받을 수 있어야 한다는 점이다. 그래야만 각 당사국의 이행현황을 정확하게 파악할 수 있고, 그 정보를 바탕으로 파리협정의 1.5℃ 목표를 달성할 수 있기 때문이다. 이 때문에 많은 사람이 투명성 체계를 파리협정 성공의 핵심이자, 파리협정의 척추(Backbone)라 일컫는다.

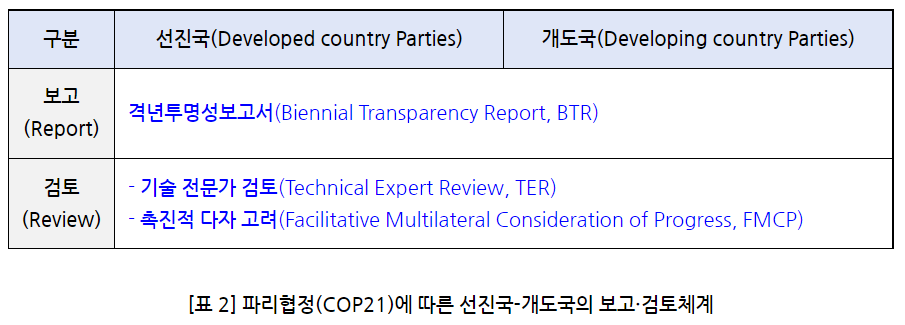

파리협정에서는 기존의 보고·검토 체계를 강화했고, 이를 ‘강화된 투명성 체계(Enhanced Transparency Report, ETF)’라고 부른다. ETF의 핵심은 기존에 이원화되어 있던 당사국의 보고·검토 체계를 하나로 통일하고, 선진국과 개도국 구분 없이 모든 당사국에 공통된 보고와 검토 의무를 적용하는 것이다([표 2]). 이로써 선진국에만 감축 의무를 부여했던 기존의 교토체제를 넘어 모든 당사국이 기후위기 대응에 동참하는 新기후체제가 본격 출범하게 되었다.

파리협정 채택 이후, 당사국들은 투명성 체계와 관련된 15개 항을 구체화하기 위한 논의를 시작했다. 2018년에 개최된 제24차 당사국총회(COP24, 카토비체)에서는 파리협정의 투명성 15개 항을 총 8개 장, 199개 항으로 구체화했고 이를 투명성 체계 방식·절차·지침(Modalities, procedures and guidelines for the enhanced transparency framework, MPGs)이라 부른다. 지난해 개최된 제26차 당사국총회(COP26, 글래스고)에서는 이 MPGs를 보고하기 위한 표·양식을 마련하는 데 당사국들이 합의하면서 강화된 투명성 체계를 적용하기 위한 준비를 마쳤다. 이제 모든 파리협정 당사국은 2024년부터 2년마다 격년투명성보고서(BTR)라는 공통의 보고서를 통해 당사국의 온실가스 배출량과 흡수량, 감축목표의 이행과 달성 현황, 기후변화 적응행동, 재원·기술·역량배양 관련 내용을 UN에 보고해야 한다.

파리협정이 채택된 이래 6년 만에 모든 당사국은 이제 동일한 보고서를 제출하고 이에 대한 검토를 받아야 한다. 물론 MPGs 내용을 자세히 살펴보면, 개도국의 상황을 일부 고려하고자 한 부분을 확인할 수 있다. CBDR 원칙에 따라 당사국의 역량을 고려해야하므로, 일부 항목에 대해서는 개도국에게 조금 낮은 기준을 적용하고 있으며 이를 ‘유연성(flexibility)’이라고 한다. 지난해 마련된 보고 표·양식과 보고서 구조에는 개도국의 유연성을 인정하는 부분을 명확하게 명시하고 있다. 일부 예외사항이 있긴 하나 격년투명성보고서로 일원화된 보고·검토 체계는 분명 기존의 체계보다 발전한 방향이라 할 수 있다. 기존에 제외되어 있던 대다수 개도국들이 주기적인 보고체계에 참여하게 된 것은 파리협정의 큰 성과라고 할 수 있으며, 전 지구적인 목표를 달성하고 기후위기에 대응하기 위한 국제사회의 공감대가 형성된 결과라고 볼 수 있겠다.

다시 처음의 질문으로 돌아가 보자. 우리는 지금까지 국제사회에 제출된 NDC를 통해 각국의 목표가 반영된 2030년 온실가스 예상 배출량을 가늠해볼 수 있게 되었다. 앞으로 2024년부터 격년투명성보고서가 제출되기 시작하면, 당사국들이 자발적으로 약속한 2030년 온실가스 감축목표가 과연 잘 지켜지고 있는지, 실제 온실가스 배출량은 어떠한지 등을 정확하게 파악할 수 있게 될 것이다. 이러한 많은 정보를 2년마다 제출하는 것이 개도국들에게 큰 부담일 수 있다. 우리나라도 이제 새롭게 마련된 MPGs 지침에 따라 우리가 부족한 부문에 대한 보고 수준을 높이는 작업을 시작함으로써 파리협정 1.5℃ 목표 실현을 위해 함께 노력을 해가야 할 것이다. 뿐만 아니라, 이제는 선진국으로서 앞으로 개도국의 보고 역량을 강화하기 위해 어떠한 지원을 해나가야할지에 대해서도 진지한 고민을 시작해야 할 때가 아닐까 생각해본다.

과학기술정보통신부 선정 ‘글로벌 ICT 미래 유니콘’ 기업 엔라이튼은 혁신적인 IT 기술 역량과 금융 솔루션을 바탕으로 다양한 에너지 서비스를 제공하는 국내 최대 에너지 IT 플랫폼 기업입니다. 국내 최초로 CDP 인증을 획득하였으며, 국내 최대 규모 IT 플랫폼 ‘발전왕’을 보유해 1.3만개소, 2.5GW 이상의 태양광 발전소를 RE100 이행 기업과 연결하고 있습니다.

엔라이튼은 플랫폼 기업으로서 콘텐츠가 에너지 시장 전체의 성장으로 이어지는 선순환을 만들어나갑니다. 언론/미디어를 통해 접하기 어려웠던 분야를 발굴해 소개해드리며, 새로운 시각과 수준 높은 전문성으로 에너지 시장 핵심 동향을 전해드리겠습니다.

에너지 인사이트를 키우고 싶다면, 아래 배너를 클릭해 엔라이튼 뉴스레터를 구독해주세요! 🙂

엔라이튼 뉴스레터, 이런 분께 추천합니다!

✔ 빠르게 변하는 에너지 패러다임에 유연하게 대처하고 싶으신 분

✔ 에너지·기후위기 분야와 관련된 지적 기반을 다지고 싶으신 분

문의사항은 success@enlighten.kr 또는 02-6931-0901로 편하게 연락 주시기 바랍니다.

지금까지 엔라이튼이었습니다. 감사합니다.

함께보면 좋은 인사이트