회사소개

시작하기

관리하기

수익높이기

인사이트

기업고객

EN

정치, 사회, 경제를 막론하고 모든 분야에서 에너지·기후 이슈가 의사결정의 근간으로 자리잡고 있습니다. 어떤 분야에서 무슨 일을 하든, 에너지와 기후에 대한 이해 없이는 논의를 진행할 수 없는 시대입니다.

빠르게 변하는 패러다임 속에서 시야를 한층 넓히고자 하는 분들을 위해, 엔라이튼이 <에너지&기후 전문가 특별 칼럼>을 기획했습니다.

전문가 필진 5인의 깊이 있는 시각을 통해 통찰력을 키워보세요!

💡 Editor’s Comment

여러분, ‘순환경제’라는 용어를 들어 보셨나요? 순환경제란 생산 → 소비 → 폐기로 끝나는 단방향적 구조가 아닌, 폐기가 다시 생산으로 이어지는 지속가능한 경제 구조를 말합니다. 순환경제는 올해 진행된 각종 선거와 정책에서도 자주 등장하는 키워드 중 하나였는데요, 이러한 자원 선순환을 위해 폐기된 자원의 재생 또는 재활용이 중요한 역할을 합니다.

재생에너지 시장에서도 순환경제는 뜨거운 이슈입니다. 재생에너지, 특히 태양광 발전소가 폭발적으로 증가함에 따라 수명이 다 된 태양광 설비에서 발생하는 폐모듈 문제가 대두되기 시작한 것이죠. 특히 국내 태양광 설비가 본격적으로 많아지기 시작한 시점이 지난 2010년대 후반이라는 점을 고려하면, 최소한 2030년대 후반이 되기 전에 태양광 폐모듈 정책 및 기술이 빠르게 안정화되어야 한다는 것을 알 수 있습니다.

재생에너지 증가가 세계적 추세인 만큼 이러한 논의는 비단 우리나라에서만 진행되는 것이 아닌데요. 해외에서는 태양광 폐기물 정책을 어떻게 펼치고 있을까요? 국내외 제도 현황과 전망을 아래 칼럼에서 확인해주시기 바랍니다 :)

[관련 글] 정부, ‘태양광 패널 EPR(생산자책임재활용제도) 도입을 위한 업무협약’ 체결 – 폐패널 재사용·재활용 확대 추진

이유봉 연구위원 / 한국법제연구원

한때 국내에서 태양광의 유해화학물질 또는 폐기처리 문제에 대하여 언론에서 회자된 적이 있다. 사실 유해화학물질과 폐기처리의 문제는 산업사회의 생산시스템과 근본적으로 맞닿아 있는 것이어서 단지 태양광에 있어서만 적용될 수 있는 문제는 아닐 것이다. 가전제품 등 전기제품에는 인체 접촉시 위험한 유해 화학물질이 포함된 경우도 있을 수 있으며, 이러한 화학물질 유해성을 인지하고 관리하는 문제는 법제도적 요소의 영향을 많이 받게 된다. 특히 유해화학물질은 폐기처리과정에서 노출되기 쉬우므로 이에 대한 위험관리를 어떻게 하느냐 역시 위험관리에서 매우 중요한 부분이다. 이 역시 법제도적 설계가 중요한 부분이다.

폐기물정책은 폐기 시 유해물질을 안전하게 처리하고 배출되는 폐기물을 줄이는 관리방식에서 나아가, 재활용을 촉진하고 나아가 가치있는 물건을 재사용하도록 하는 3R정책(reduce, recycle, reuse)으로 발전되었다. 최근 세계 경제의 흐름은 희소자원 등 자원의 고갈과 폐기물의 축적량이 상당해지면서 산업생산시스템이 자원순환적인 구조를 띠도록 아예 체질 자체가 변화해야 한다는 방향으로 나아가고 있다.

태양광 발전에 필요한 태양광 모듈, 발전설비 등도 적용의 예외는 아니다. 넷제로, 탄소중립정책이 탄력을 받으면서, 태양광 등 재생에너지 비중은 더욱 높아지고 있고, 이에 필요한 발전시설의 생산과 사용 그리고 폐기 또한 증가할 전망이다.

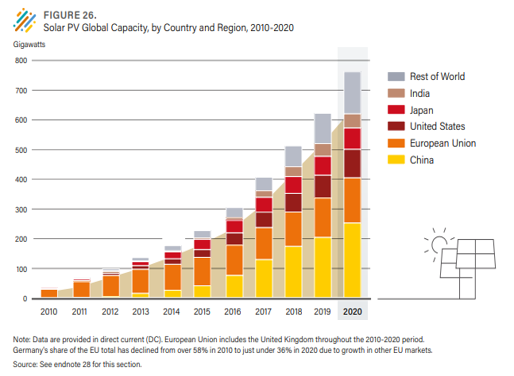

세계적으로 태양광발전은 크게 증가해 왔다. 초기 시장단계를 지나 1, 2차 구조조정기(2010-2013, 2017-2020)을 거치면서 안정기에 접어든 것으로 평가되고 있다. 국제 PV시장은 6.1GW(2006)에서 291GW(2016)으로(IRENA, 2017a), 305GW(2016)에서 760GW(2020)으로(REN21, 2021)으로 급격히 성장했다. 초기의 성장세는 유럽에서 이끌어졌으나, 이후 중국, 최근에는 그 외 아시아 국가들에서 급속한 성장이 진행되었다. 중국은 세계시장의 35%를 점하고 있으며, 미국(18%), 유럽(16%)이 그 뒤를 잇고 있다. 그러나 2020년의 글로벌 신규공급의 58%는 아시아(중국, 일본, 인도 제외)에서 이루어졌을 만큼 베트남 등 아시아의 성장세가 눈에 띄고, 2020년 기준으로 글로벌시장의 23%를 점하게 되었다.

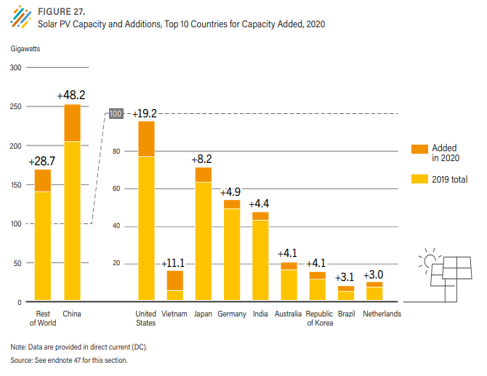

최근의 국가별 신규 설치량으로는 보면 중국, 미국, 베트남, 일본, 독일, 인도, 호주, 한국, 브라질, 네델란드 순으로 나타난다.

국내에서는 FIT, RPS, 고정가격계약 의무화제도의 실시로 태양광 설치량이 급증하였으며, 최근 국제적으로 강력하게 추진되는 탄소중립 등 신재생에너지 확대정책으로 이는 더욱 증가할 것으로 예상된다. 국내 태양광은 2003년 보급시작으로 현재 보급 누계가 2008년에 356,856kW, 2018년에 8.9GW, 2020년 기준으로 17.3GW에 이르고, 2008년부터 연평균 38%의 성장률을 보이고 있다. 특히 직전 정부인 2018년부터 성장속도가 더욱 높아졌다.

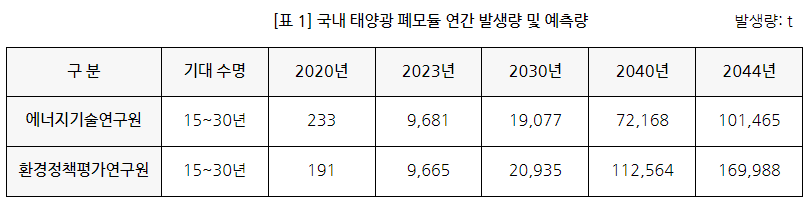

통상 태양광 폐모듈의 수명주기가 20년~25년라고 하나, 기술발전속도와 발전효율 향상에 따른 교체수명주기를 고려할 때 15~20년을 잡는 경우도 있다. 이러한 수명주기와 보급량을 고려하여, 2030년에는 국내 태양광 폐모듈 발생량이 약 2만톤 가량으로 예측된 바 있다. 3)

현재로서는 그 발생량이 크지 않지만, 향후 예상되는 이러한 발생량의 크기를 볼 때, 이에 대한 적절한 대응 환경이 대비되지 않으면 버려지는 폐기물에 대한 처리는 큰 사회적 비용을 낳게 될 전망이다.

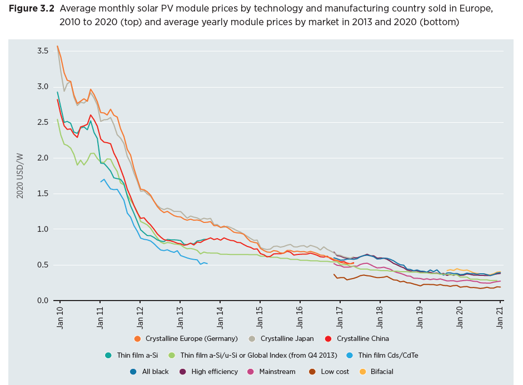

과거 태양광은 높은 설치비용으로 석탄, 원자력 등의 기존 발전원에 비해 경제성이 낮았으나, 지속적 가격하락으로 가격경쟁력을 가지게 되었다. 태양광 모듈의 가격은 지속적으로 하락하여 왔으며,4) 한국의 경우 2020년에는 2013년 대비 63%까지 하락하였다. 이에 따라 태양광 패널의 설치비용 또한 하락하였는데,5) 우리나라에서는 2010년에 비해 2020년에 90% 가량 낮아졌다.(IRENA (2021))6)

태양광 모듈이 수명을 다한 후, 이를 재활용하거나 폐기처리를 위하여는 철거, 회수, 운반, 처리 등 비용이 발생하게 된다. 이러한 비용은 별도의 제도적 마련 없이는 폐모듈의 소비자인 발전시설 운영자가 부담하게 되겠지만, 이에 대한 비용을 사전적으로 생산자가 부담하도록 하고 해당 비용으로 재활용을 위한 전문적인 수거와 처리체계를 마련하겠다는 것이 ‘생산자책임제도’이다.

2018년 EU WEEE Directive의 개정 후 EU의 각국에서는 태양광 폐모듈에 대한 생산자책임제도가 시행되기 시작하였다. 이탈리아는 모듈당 산업용은 10유로, 가정용은 12유로를 부과하고 있고, 프랑스는 Eco participation fee로 킬로당 0.6유로를 부과하기 시작하였다. 이러한 미용에는 회수, 보관에서부터 오염처리까지의 전처리 비용을 포함한다.(해체·철거 비용은 불포함) 우리나라는 이러한 세계적인 입법적 동향에 맞추어 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행령」의 개정에 따라, 2023년 1월부터 태양광 폐모듈에 대해 생산자책임재활용제도를 도입하였다. 환경부는 2020년 2월 4일 생산업체가 재활용 및 회수 의무율을 달성하지 못하면, 1kg당 재활용부과금 727원과 회수부과금 94원을 부과하는 내용의 시행령·시행규칙 개정안을 입법예고한 바 있다. 이는 2018년 입법예고되었던 안에 비하면 절반 이하로 하향 조정된 수준이다. (2018년 10월 안은 재활용은 kg당 1,696원, 회수는 kg당 433원이었음)

대한민국의 2019년 태양광 직접 고용은 약 19,300개로 전년도의 13,800개에서 증가한 것으로 추정된다. 제조업에서 7,600개, 유통에서 3,400개, 설치에서 8,300개에 가까운 일자리가 창출되었다.(IEA PVPS, 2021b)8) 이러한 태양광발전산업 생태계가 건강하게 자리잡고 유지되기 위하여는 자원순환구조를 확립하는 것이 반드시 필요하다.

이러한 점에서 볼 때, 생산자책임제도의 도입에 따른 제도 개선은 반가운 일이다. 그러나 이것이 다는 아니다. 사실 태양광 폐모듈의 진정한 자원순환은 매우 복잡한 작용이 결부되어 이루어진다. 근본적으로는 새로운 PV공정 기술과 소재들이 개발되어야 하고, 동시에 폐모듈의 발생을 줄일 수 있는 수명주기의 연장과 더불어 재사용과 재활용시장의 활성화, 원재료기술의 개발, 효율적인 운반, 보관 및 재활용 시스템 설계에 있어서의 혁신이 이루어져야 한다.9) 부과금을 통해 마련된 재원들은 이러한 노력에 재투자되어져야 한다. 이를 통해 이루어진 원료와 기술의 순환과정이 실현될 수 있을 때 진정한 자원순환사회가 도래하는 것을 볼 수 있을 것이다.

1) Figure 26, Solar PV Global Capacity, by Country and Region, 2010-2020, REN21 Secretariat, Renewables 2021 Global Status Report, p.119, https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf.

2) Figure 27, Solar PV Capacity and Additions, Top 10 Countries for Capacity Added, 2020, Renewables 2021 Global Status Report, UN Environment Programme, p.120, https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf, (2021.1.30. 방문),

3) 가정하는 기대수명과 태양광 보급량 증가율에 따라 전망하는 양은 다소 차이가 있으며, 향후 신재생에너지 정책추진 속도, 보급량에 따라 예측치는 달라질 수 있다. 이미 2020년의 실제 발생량이 수년 전 시도된 예측 발생량을 넘어섰다. (환경부, 767톤, 2020)

4) 다만, 2017년 이후는 하락폭이 이전보다는 둔화되었다.

5) 국가에 따라 다소 차이가 있지만, 태양광 설치비용에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 PV 모듈이고, 계통연결 관련비용, 인허가 등 소프트코스 등이 있는데, 우리나라의 경우 금융조달, 시스템디자인, 인허가 등 소프트코스트의 비중이 다소 높은 편이다.(IRENA (2021))

6) IRENA (2021), Renewable Power Generation Costs in 2020, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

7) Figure 3. “Average monthly solar PV module prices by technology and manufacturing country sold in Europe,” IRENA (2021), Renewable Power Generation Costs in 2020, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

8) IRENA and ILO (2021), Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2021, International Renewable Energy Agency, International Labour Organization, Abu Dhabi, Geneva.

9) NREL(National Renewable Energy Laboratory of the U.S. Department of Energy), Circular Economy for Photovoltaics, (October 2021), https://www.nrel.gov/docs/fy22osti/81330.pdf. (2022.1.20. 방문)

과학기술정보통신부 선정 ‘글로벌 ICT 미래 유니콘’ 기업 엔라이튼은 혁신적인 IT 기술 역량과 금융 솔루션을 바탕으로 다양한 에너지 서비스를 제공하는 국내 최대 에너지 IT 플랫폼 기업입니다. 국내 최초로 CDP 인증을 획득하였으며, 국내 최대 규모 IT 플랫폼 ‘발전왕’을 보유해 1만개소, 2GW 이상의 태양광 발전소를 RE100 이행 기업과 연결하고 있습니다.

엔라이튼은 플랫폼 기업으로서 콘텐츠가 에너지 시장 전체의 성장으로 이어지는 선순환을 만들어나갑니다. 언론/미디어를 통해 접하기 어려웠던 분야를 발굴해 소개해드리며, 새로운 시각과 수준 높은 전문성으로 에너지 시장 핵심 동향을 전해드리겠습니다.

에너지 인사이트를 키우고 싶다면, 아래 배너를 클릭해 엔라이튼 뉴스레터를 구독해주세요! 🙂

엔라이튼 뉴스레터, 이런 분께 추천합니다!

✔ 빠르게 변하는 에너지 패러다임에 유연하게 대처하고 싶으신 분

✔ 에너지·기후위기 분야와 관련된 지적 기반을 다지고 싶으신 분

문의사항은 success@enlighten.kr 또는 02-6931-0901로 편하게 연락 주시기 바랍니다.

지금까지 엔라이튼이었습니다. 감사합니다.

함께보면 좋은 인사이트